楽しむ

探検家・角幡唯介さん新著『43歳頂点論』|体力の衰えと経験値のギャップにどう向き合うか【特別公開】

植村直己、長谷川恒男、星野道夫──。

名だたる冒険家やクライマーが、なぜか同じ年齢で命を落としてきました。背後にあるのは、歳とともに落ちる体力と上がっていく経験値とのギャップ、すなわち「魔の領域」。

二十代の頃、「体力の衰えは経験でカバーできる」と語る先達を「心中ひそかにバカにしていた」と語るのは、独創的な探検を続ける探検家・作家の角幡唯介さん。

その角幡唯介さんが五十代を前に、「その言葉は衰退の言い訳ではなく真理」だと思い至るまでを綴った比類なき人類論『43歳頂点論』(新潮社)が、2025年11月に発売されました。

極地探検家ならではの圧倒的人間論から、その冒頭「はじめに」を特別に無料公開します。

目次

著者プロフィール

角幡唯介(かくはた・ゆうすけ)

1976年北海道生まれ。探検家・作家。チベットのヤル・ツアンポー峡谷の単独探検や、極夜の北極探検など独創的な活動で知られる。

近年はグリーンランドとカナダ・エルズミア島の地球最北部で狩りをしながら犬橇で旅をするエスキモースタイルの長期旅行を実践。

『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』で開高健ノンフィクション賞・大宅壮一ノンフィクション賞など、『雪男は向こうからやってきた』で新田次郎文学賞、『アグルーカの行方 129人全員死亡、フランクリン隊が見た北極』で講談社ノンフィクション賞、『極夜行』で大佛次郎賞などを受賞。近著に『裸の大地』第一部・第二部、『書くことの不純』『地図なき山 日高山脈49日漂泊行』。

はじめに

いつのまにか四十八歳になっていた

二〇二四年四月二十五日、私は十三頭の犬とともにカナダ・エルズミア島の海岸線に達した。北緯八十二度〇一分、北極海まであと五十キロの位置にある地球の陸地の北の果てだ。

北極探検の拠点であるグリーンランド・シオラパルク村を出発したのは三月二十四日だった。氷河を登り、雪の砂漠としかいいようのない虚無的な内陸氷床を越え、アザラシやシロクマを追い、ときに氷点下三十五度の寒さや台風なみの大風に翻弄されながら、太古の旅人とおなじように七百キロもの道のりを前進してきたのだった。

エルズミアに達するまで、じつに長い時間が必要だった。

長い時間というのは村から到着までに要した約一カ月のことではない。よしエルズミアに行くか、との発想にうたれてから実現するまで、じつに十年の歳月が流れていたのである。エルズミア到達は期せずして私の宿願になっていた。

最初はそんなつもりは全然なかった。むしろエルズミアなど容易に行けると思っていた。

なにしろグリーンランドとエルズミアの間の海峡はせまいところでわずか幅三十キロしかない。海氷の状態がよく、かつカナダ政府の国境管理がいいかげんだった数十年前であれば、シオラパルクの猟師は、この海峡の南端のせまい部分(スミス海峡とよばれる)から気軽にエルズミアにわたり、シロクマやジャコウウシを獲っていた。

場合によってはパスポートももたずにグリスフィヨルドというカナダ最北の集落まで行き、エスキモー同士交流を深めたりもした。氷の状態次第では数時間で海峡を横断できたとも聞く。

グリーンランド(デンマーク)とカナダという近代国家に分断されているとはいえ、人類史というより大きな視点で見た場合、エルズミア島はシオラパルクの猟師、すなわち極地エスキモーとよばれる民族の生活圏内だった。彼らはエルズミアのことを単にAkia(対岸)とよぶが、実際にエルズミアの山々はグリーンランドの海岸からすぐ間近にのぞめる。環境的にも文化的にも現実にエルズミアはシオラパルクからとても近い。

それにもかかわらず到達に十年を要したのである。

理由は色々とあった。

最初にエルズミアに行こうとしたのは二〇一五年七月だった。このときは翌年の極夜探検の準備のためカヤックで物資をはこぼうとしたのだが失敗した。潮汐(ちょうせき)を読み誤って物資の一部が流されたことが原因だ。でも、それがなくても渡れなかった気がする。

スミス海峡は突然強風が吹き荒れることがあり海況を読みにくい。片道を渡るだけでもハードルが高いのに、往復となると海況を二度、完璧に読み切る必要がある。カヤックをはじめてたかだか一年あまりの私には、そのことがわかっていなかった。要するに完全に実力不足だったわけだ。

でもそのあとは運に見放されたという側面が大きい。

二度目の挑戦は二〇二〇年春、犬橇(いぬぞり)をはじめて二シーズン目だ。このときは氷の状態もよかったし、犬もそれなりに強かった。私自身、北極での旅をくりかえし極地環境についてよく知るようになっていた。経験的にも能力的にもエルズミアをめざす権利はあったといえる。ところがコロナという想定外の事案が発生しエルズミア行きは断念に追い込まれてしまった。村を出発したあとにカナダ政府の入域許可が取り消されたのである。

コロナが収束してゆき国境封鎖が終わると、ふたたびカナダ政府の許可が下りるようになったが、今度は気候変動の影響で海峡が結氷しなくなり、行きたくても行けない状況がつづいた。

エルズミアとグリーンランドは文字通り世界最北の陸塊であり、そのあいだを貫く海峡もまた世界最北の海峡だ。凍らないことなどひと昔前までは考えられなかったが、ここ十年ぐらいは結氷したりしなかったりをくりかえしている。

そんなことがつづき、エルズミアに到達したとき私は四十八歳になっていたのである。

カヤックではじめてエルズミアに渡ろうとしたあのときは三十九歳だった。

三十九歳というのはちょっと独特な年齢である。四十歳の手前であり、かつ三十代という人生でもっとも華々しい期間が終わる年だ。

年齢というのは相対的なものであるから、二十歳の若者にとってはいい大人だと感じられるだろうが、四十八歳となったいまの私から見たら未熟な若造でしかない、そんな年齢である。

そう、たしかに四十八歳となったいま、私は三十九歳だったあの頃を若く感じる。

写真を見ても肌の色艶はよく、できないことは何もないという自信に満ち溢れ、言説には力があり、ときの政権に反発をおぼえ、世間の価値観をクソだと断じ、他人の成功を聞いては、嫉妬でひそかに苦しんだ。

しかしいまはそうではない。肌は徐々にたるみ、目のクマは深く、のこりの人生を計算してできることとできないことを選別し、政権には関心がなくなった。世間の価値観にはそんなもんだよねと理解をしめし、自己顕示欲がうすれたせいか他人の成功を一緒によろこべるようになった。

非日常が日常に

エルズミアに到達したときはいろいろな面で年齢というものを痛感した。まずポジティブな面がある。

十年前の私はエルズミアに簡単に行けると思っていたけれど行けなかった。でも今回はさほど大きな困難を感じることなく行けたし、行くだけならさほど問題はないはずだと出発前から予測していた。

昔は行けなかったところにいまでは簡単に行ける。この差は大きい。では何がこの差を生んだかというと、それは無論、経験の蓄積である。

二十代の頃の私は、四十代、五十代の人生の先達が「体力の衰えは経験でカバーできる」と話すたび、加齢で肉体が衰えた者の虚しさや惨めさ、あるいは若さに対する無意味な対抗心だと感じ、心中ひそかにバカにしていた。

でも実際に自分が四十代後半になると、その言葉は衰退の言い訳ではなく真理であると断言できる。カバーというより、やり方によってははるかに若い時分を凌駕できて、馬力と勢いしかなかった頃には考えられなかったことをなしとげられるようになる。昔は行けなかったエルズミアに無理なく到達できたのだから。

極地観そのものが昔とは大きくかわったことも経験による大きな変化だ。

私が極地に関心をもったそもそもの原点は、アプスレイ・チェリー=ガラードの『世界最悪の旅』という本にある。

この本には極寒の南極探検で指や顔面が凍傷で真っ黒になったり、死期を悟って自ら吹雪の雪原に姿を消したりする隊員の姿や、それをテントから黙って見送る仲間の様子が描かれており、これを読んだとき、私は、死を路傍にころがる石のようにそこにあるのが当たり前のものとして淡々とうけながす、どこか壊れた人間たちの姿をみとめ、ゾッとした。

そして、これが極地なのだと思った。この本に描かれているのは、命あるものとしての本能ともいえる生きようとする意志、これを人間から剥ぎ取ってしまい、死を無理やり受容させるおそるべき場所としての極地であった。こんな極限の地には行きたくない、とひそかに震えつつ、そしてそれゆえページをめくる手はとまらなかった。

私の極地観の原点はこの本に書かれた〝おそるべき場所〟としての極地だ。それがめぐりめぐって極地に通いつめるようになったのだが、では、その極地観がいまどうなったかというと、正直、全然怖くもなんともないのである。

どんなに極寒におそわれようが、吹き飛ばされそうな嵐に見舞われようが、今日はずいぶん寒いなぁとか、風でテントがバタつきうるさいなぁ、ぐらいのことは思うものの、死の恐怖を感じるところまではいかない。

無論、環境が環境なだけにまかりまちがえば死ぬかもしれないことはわかっている。薄氷や隠れたクレバスの踏み抜き、シロクマの襲来、あるいは犬が橇を引いたままどこかに暴走し、広大な氷原にひとり取り残されること等々、極地の旅にはそれなりに危険がつきまとい、そのリスクを引きうけて旅をしている。

だが、現実的な死のリスクとそれにたいする恐怖心は別物だ。どのような危険があるか認識し、それを引きうけてはいるものの、それは怖さとはちょっとちがう。要するに私は極地の旅をやりすぎた。毎年二カ月前後の超長期の旅を、もう十五年もつづけているのだ。

極地の環境それ自体がもはや慣れ親しんだものと化し、感覚的には非日常ではなくむしろ日常となってしまったわけである。

多くの人は交通事故のリスクをわかっていても、町中を自転車で走ることに死の恐怖は感じない。それとおなじようなもので、この非日常の日常化がおそらく経験がもたらす効能の最大のものだろう。

探検家・角幡唯介著『43歳頂点論』(新潮新書)

身体を信頼できない

この何年間か、行動者としての私の目標は、百年前のエスキモー猟師のように極地の雪氷を自由自在に旅できる実力を身につけることにあった。

現代の探検家や冒険家はテクノロジーで武装して非日常的環境をめざす。精度の高い地形図で先のことを予期し、高機能食品で必要な栄養を補給し、GPSで現在位置を確認し、イリジウムで連絡をとりあって確度の高い天気予報を入手する。それが当たり前のやり方である。

情報でかためたら不確定要素が減るので行動しやすくなる。でもテクノロジーという外側の力に頼っても自分の力で旅したことにはならないし、大地とのつながりもうしなうことになるので、私は嫌いだ。

北極で私がめざしたのは百年前のエスキモーの旅のやり方だった。

大地をくまなく行きつくすことで犬橇に適したルートを自分の足で発見し、アザラシやジャコウウシやシロクマがどこに出没するのかを知り、猟場を見つけ、狩りの技能を高め、かつ獲物の生態にもくわしくなる。文明の利器ではなく、自分の内側にたくわえた知識と能力によって自然のなかを自由に移動し、食料を現地調達する。そうすることで大地とつながることが可能となる。

大地と深くつながるため、毎年おなじ地域を旅して、それを十年つづけた。犬橇をはじめてからの六年はさらに本格化した。それは人間として生きることの始原を探す旅でもあった。

そしてその結果、どうなったかというと、私はかつてのエスキモー……とまでは言わないが、それに近いレベルの極地旅行力を手に入れたと思う。

いまではグリーンランドとエルズミアの海峡近辺であれば、どこが犬橇のルートとして適しているか知っている。だから地図もとくに必要ない。昔は濃霧でホワイトアウトしたら、現在位置がわからなくなり、ルートを外して帰還できなくなるのではないかという恐怖をおぼえたが、いまはそういう恐ろしさはほとんど感じない。たとえガスっていても地面の傾斜とわずかな目印をたよりにクレバスを避けて氷河をくだることができるようになった。

動物たちの生態にも詳しくなった。昔はアザラシ狩りをしても逃げられてばかりだったが、最近はライフルのスコープが狂っていないかぎり失敗することはなくなった。橇が壊れても直せばいいだけだし、かつては氷点下三十五度を下回っただけで凍傷になった足の指先も、装備の適切な使用法を知ったせいか、そんな心配はない(肉体が寒さに適応しているだけかもしれない)。

『世界最悪の旅』を読んだときには恐ろしげで不毛で敵対的に思えた極地の自然が、もはやさほど不快ではなく、生存可能な信頼できる土地に変わった。庭のようになったのだ。

エルズミアに簡単に行けたのも、それが一番の要因だったと思う。薄氷の恐怖やクレバスの踏み抜き、シロクマやセイウチの襲来、犬の暴走……。

この十年間で北極で考えうるトラブルをほぼもれなく経験したことで、知らず知らずのうちに、どんな状況でもこの地で死ぬことはない、何とかなると思えるようになったのである。

これが年齢すなわち経験の最大の効能である。

では、デメリットは何か。

情けない話であるが腰痛がきつい。巨大氷の乱氷帯で右に左にぜえぜえと走りまわりながら、思ったとおりに動いてくれない犬たちを誘導していたときに何が怖かったかといえば、ぎっくり腰になってその場で動けなくなることである。変な角度で腰をまげたり不意に走り出したりしたとき、ピキッと痺れが走り、これ以上、この状態がつづくとヤバいと信号が送られる。それが毎日つづく。

衛星電話など外部とつながる手段をもっていなかった私にとって、旅の途中で大ケガをすることが一番ありうる遭難のケースである。ではどんなケガが一番ありそうかといえば、それは持病の腰痛悪化によるぎっくり腰だった。

腰以外も右肩、左肘、両膝、左足首等々、長年の無理がたたって関節系はほぼ全滅だ。年齢とともに極地の大地は信頼できるものに変わったが、自分の肉体は徐々に信頼できなくなりつつある。それが現実である。

慢性的な疲労もぬけにくくなった。四十代前半まではせまいテントで二カ月暮らすことにさほどストレスを感じなかったが、ここ数年は一カ月をすぎるとぐったりしてくる。

たった一人で、毎日ケンカに明け暮れる十三頭の犬と顔を突き合わせるのもストレスで、旅も終盤になると、ちょっとしたことで怒鳴ったり手が出たりする。

毎年のように二カ月近くの長旅をくりかえしてきたせいで疲労が蓄積しているのだろう。このエルズミア行が終わり、村に帰還したときは、とにかく疲れたというのが率直な感想だった。

──あまりに疲れて、もう立ち上がれない。来年からは大きな旅はもう無理だ。人生とは、たったひとつのことに打ち込み、ただ齢を重ね、理想に到達できないまま疲れ切り、そして立ち上がれなくなることなのだ。そこに意味なんてない。立ち上がれなくなるほど極地探検に疲れ切ることができたこと、それが自分の探検家人生の唯一の財産だ──。

そんなことを思うぐらい疲れ切っていた。

経験がもたらす負の側面

しかし加齢=経験がもたらす一番の負の側面は肉体の衰えとは別のところにある。それは刺激を感じなくなることだ。

経験を重ねたことによる感性の鈍磨。

これこそ加齢の最大の敵なのだが、これは先ほど述べた経験の最大の効能である「極地の自然が庭のようになる」のとおなじこと、つまりその裏面だといえる。

アザラシ狩りを一例にとろう。

四月から五月、太陽が高くなりぽかぽかと暖かくなると、それまで海中にとどまっていたアザラシは陽射しをあびるために氷上で寝転ぶようになる。これを狙った狩りをグリーンランド北部語でウーットという。

私がウーットを本格的にやりはじめたのは、犬橇開始とおなじ二〇一九年からだ。

予想に違わず最初は全然獲れなかった。白い衝立を片手に、アザラシが首を上げたら立ち止まり、下げたらまた近づき……と〝だるまさんが転んだ〟の要領で接近する。だが、北極のアザラシはシロクマを警戒しているため、射程に入る前にどうしても勘づかれて逃げられる。最初の年は三、四十回挑戦し、鉄砲で獲れたのはたった一頭だった。

でもこれも慣れると失敗が少なくなってくる。なぜできるようになるのかは、よくわからない。いろんな要素が関係しているのだろう。アザラシまでの距離を正確に推定できるようになったり、挙動から心理を読めるようになったり、道具を改良したり、銃器の扱いが丁寧になったり、狙撃が上達したり……といったことだ。

一頭、二頭と獲れるうちに、獲れることが当たり前になる、という心理面の変化も大きい。なんでもそうだが一度できると呪縛がとけたみたいに成功が連続するようになる。とにかく二年、三年とやるうちに、それまで難しかった狩りがだんだん難しくなくなってゆき、いつしかアザラシは確実に計算に入れることのできる獲物となっていた。

ところがこれには負の側面がある。

成功するのが当たり前になると、なかなか獲れなかった頃に感じていた新鮮味はどうしてもうすれるのである。

最初は必死だった。なぜ逃げられるのか原因を考え、どうやったら射程に入れるのかを分析した。失敗しても成功してもアザラシまでの距離をかならず歩測で調べ、どの角度から近づくと気づかれにくいか検討し、歩き方から装備面までいろいろ試行錯誤した。だからこそ獲れたときの喜びは大きかったし、もっと上達したいという向上心が旅のモチベーションにもなっていた。

だが獲れるのが当たり前になると、行為はどこか淡々としてくる。

いまではアザラシを見つけると、粛々とライフルを準備し、しずしずと接近し、スコープから冷静に動きを判断し、七割以上の確率で当たると判断したら機械人間のように引き金をしぼる。かりに弾が外れたとしても前のように絶望したりはしない。原因はどうせスコープの狂いにあるのだ。

アザラシにかぎらず他の獲物でも事情は似たり寄ったりだ。未熟な頃はどこに獲物がいるかわからないので発見のたびに興奮したが、いまはどこにどんな獲物がいるかある程度予測できる。もちろん興奮や胸の高鳴りはゼロではないし、獲物にアプローチするときは緊張感で集中力が高まるが、昔に比べたらその興奮も予測の範囲内である。

犬橇も最初は犬たちをうまくコントロールできず毎日のように苛立ちを爆発させたものだが、いまでは私に服従し、昔に比べると指示通りに動いてくれるようになった。土地のことも知り尽くしているので、もっとも効率のいいルートを当たり前のようにつかって旅をすることができる。

あらゆることに精通したせいで私は大地と親密になり、犬たちと一体化し、自由に旅ができるようになった。それは私がここ何年かめざしてきたエスキモーと大地の関係に近い境地だ。目標を達成したのである。その成果として私はエルズミアの北端近くまで旅をすることができたのだ。

でも未知なる大地そのものが日常化し、庭のように変質してしまった反作用として、成長と発見の喜びはうすれ、行為は全体的に淡々とし、盛りあがりにかける……。

そう、じつに淡々と旅はつづく。

できるとわかっていることをやることに意味はあるのか

このことは表現の発生の仕方とも関係してくる。

未知の世界に飛び出すときはすべてが試行錯誤なので、うまくいくかは別として、その行為自体が面白く、わくわくしたり落ち込んだり、発見の喜びや失敗の絶望が交互に湧き、はげしい感情の起伏にさらされる。だからそれを文章で表現すると作品としてはとても面白いものにしあがるだろう。一方で行為に精通し、できることが当たり前になると、感情の波は静まりかえり、あらゆる局面で心のなかは凪(な)いでいる。畢竟、読み手がはらはらする物語にはなりにくい。

北極の大地は私にとっていまや庭のようなものになりつつあるが、毎朝の庭の巡回を本にしても面白いものになるわけがない。

先日、今回のエルズミア行の報告会を聞いた友人から「寒さの話が全然出なかったね。あれで伝わるかなぁ」と指摘されたが、それは仕方のないことなのだと思った。なぜなら私自身、寒いと思っていなかったからである。あるいは寒いと思っても、慣れのせいでそれが当たり前になりすぎて、ほとんど気にならなくなっている。本人が気にならないものを表現しようとしても無理がでるし、強調すると噓くさくなる。

逆にいえば、面白い文章作品が書けるということは、行為者としてまだその程度のレベルでしかないということでもある。行為と表現は反比例の関係にある。行為が未熟であれば面白い表現が可能だが、成熟するとそれがむずかしくなる。

こうした経験の負の側面はさらに奥へとつながっている。

人間も五十近くになると、それまでできなかったことができるようになり、できることが当たり前になる。そのできることとは、ほかの誰にも真似できない、世界で私にしかできないことである。そこに私の人生の矜持がある。だから私はこのできることを大事にしたい。それこそ私のアイデンティティであり存在証明なのである。

厄介なのはここだ。

その世界は長年かけて作り上げたものなので簡単に手放すことはできない。いまから新しいことに挑戦したところでおなじレベルにまで到達できるわけがない。だったらそれをさらに深め、磨き上げ、完成度を高めたほうがいい、という気持ちにかたむく。つまり世界が深まれば深まるほど、人はその世界に搦めとられ、そこから逃れられなくなる。

日常化し、新鮮味がうすれ、行為自体はどこか淡々としているというのに、そこに自分の歴史そのものが根付いているため、どうしても殻に閉じこもり、新しい世界に飛び出すことができない。

しかし考えようによっては、それは自分の動ける範囲のなかでしか動かなくなっているということとおなじだ。

行為というものは深まり、熟しすぎると、内側から腐乱し、崩れていってしまうものなのだろうか。

人は中年以降になると築き上げたもののなかに閉じこもる傾向があるが、それにはこのような原因があることを最近私は知ったのである。

でも、できるとわかっていることをやることに意味はあるのだろうか? それがたとえどれほど深みのある行為だとしても、だ。

これが四十八歳八カ月の私が現時点でかかえている年齢問題の最前線だ。

探検家・角幡唯介著『43歳頂点論』(新潮新書)

肉体の盛衰のなかで生きる

本書は年齢論をテーマにしたものである。『世界最悪の旅』の著者アプスレイ・チェリー=ガラードの名言〈探検とは知的情熱の肉体的表現である〉という言葉にあるように、極限環境で肉体を酷使する活動が探検である。そのせいか、若い頃から私は、どちらかといえば年齢を意識することが多いタイプだったように思う。

二十代の頃は登山記や探検記をよむたびに著者の年齢が気になり、自分と比較した。登山史や探検史にのこる記録を読み、自分より若かったりすると、こんなことをしている場合ではないと変な焦燥感にかられたし、逆に年上だったらオレもまだ間に合うと奇妙な安心感をもった。

年齢は相対的なものであるから、それだけ単体でとりあげても意味をなさない。

二十四歳という年齢は、二十四歳時点だけで論じられるものではない。人生を八十年だと仮定したら、二十四歳という年齢は、それまで生きてきた二十四年という時間と、それプラス、のこりの五十六年という年月をトータルにながめることで、はじめて考察の対象となる。

その意味で、そのときどきの年齢を意識するということは、人生の全体像を視野に入れて現時点のおのれの境涯(きょうがい)を考える、ということにほかならない。言い換えると、死ぬまでの距離をはかりつついまを生きるということである。

死は肉体の衰亡の結果であるから、死を視野に入れたいま、というのは要するに、死という終局を意識しつつ現時点での肉体状況を考えるということだ。だから年齢論を考えるうえでのポイントは肉体の盛衰である。

人間は肉体という物理的存在から逃れることはできない。肉体が成長し、最盛期をむかえると、そのあとは体力が低下したり病が発生したりして衰亡してゆく。われわれはつねにその刻一刻の変化と付きあわなくてはならない。

肉体的な力が向上すると精神的にもプラスの効果をもたらすだろう。意欲が高まり、やる気が漲(みなぎ)って好結果をもたらし、それがまた自信につながる。このような好循環のサイクルにあるとき、人は生命体としての充実を感じる。

逆に肉体が衰えると精神的な張りがなくなり、判断力も低下し、自信を喪失して生きている存在としての力の下降につながる。年齢を意識することは自分が現在どの段階の肉体状況にあるのかを把握することであり、それが肉体の盛衰のなかで生きるという意味である。

四十三歳が人生の全盛期

一方で人間はただ肉体的な存在ではなく、これまで述べてきたように経験というものに大きな影響をうける存在でもある。

個人的な実感では、経験が大きな力を発揮するのはおおむね三十代にはいってからだと思うが、年齢を重ねれば重ねるほど肉体の強さよりも経験の深みに頼るようになり、その依存割合は年々高まってゆく。

本稿執筆時点で四十八歳である私は(本書出版時点では四十九歳)、肉体の強さよりも経験への依存割合が高まりつつあるのをまさに実感する段階にさしかかっている。

グリーンランドで活動してきた三十九歳から四十八歳の十年間は、肉体的な強さと経験面とをかけあわせた数値がもっとも高くなる時期だったと思う。要するに人生でもっとも力を発揮できる時期だ。なかでも人間の総合的な力は四十三歳で頂点をむかえる。

四十三歳が人生の全盛期だ。これが私の年齢論的な持論である。

もちろんこんなものに客観的な基準などあるわけもない。にもかかわらず四十三歳が全盛期なのだと強弁するのは、ひとつに私が個人的に四十三歳を過ぎたときに、嗚呼、下りにはいっているな、と自覚したからである。

もうひとつは、詳細は後述するが、有名な登山家、冒険家に四十三歳で死亡している人が多いからでもある。

偶然といってしまえばそれまでだが、私には彼らの遭難の裏には年齢的な心理状況が微妙に影響していたようにみえる。そして男の大厄が四十二歳、その後厄が四十三歳だとされていることからもうかがえるように、このあたりの年齢を特別視することにはある種の普遍性があるようにも思われる。

三十代後半から北極探検を開始し、いつしか私は四十三歳という頂上を越えて下り坂にはいった。これまで達成できなかったエルズミア到達をクリアして、できることが増えていると感じる一方、若いときに簡単にできたことがむずかしくなっていることも実感する。

じつにむずかしい年齢状況だ。普通に考えたらもう撤退戦の時期なのだろう。いつ、何歳で足を洗うか、頭のどこかでそれを見据えながら毎年、北極の旅に向かっている。

実際、大きな旅からはもう足を洗い、北海道の山奥に引っ込んで鹿や熊をおいかける生活にうつりたいという気持ちもつよいのだが、いま踏ん張ればもっと大きなことができるかもしれない、という期待もまだのこっている。もしかしたらこれから私は経験の力をかりて、これまでできなかった自分史上最大スケールの旅を実行するかもしれない。

でもそれがかりに実現したとしても、人間としての頂点はおそらく四十三歳だろう。

それが何故なのかを本書で考えてゆこうと思う。

『43歳頂点論』

探検家・角幡唯介著『43歳頂点論』(新潮新書)

画像:PIXTA

YAMAP MAGAZINE 編集部

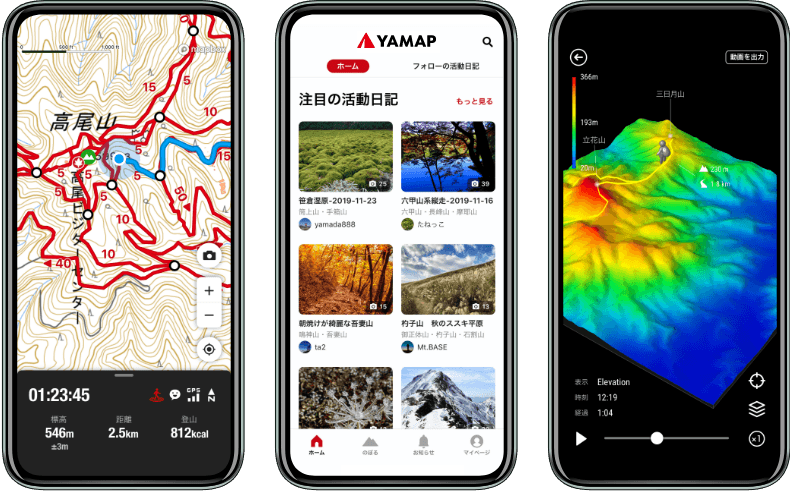

登山アプリYAMAP運営のWebメディア「YAMAP MAGAZINE」編集部。365日、寝ても覚めても山のことばかり。日帰り登山にテント泊縦走、雪山、クライミング、トレラン…山や自然を楽しむアウトドア・アクティビティを日々堪能しつつ、その魅力をたくさんの人に知ってもらいたいと奮闘中。

この筆者の記事をもっと読む公式SNSで山の情報を発信中

自然の中を歩く楽しさや安心して山で遊べるノウハウに関する記事・動画・音声などのコンテンツをお届けします。ぜひフォローしてください。